2024 겨울

리뷰 I 서울남산국악당 상주단체 판소리아지트 놀애박스 [판소리 쑛스토리 II : 모파상편]

글윤단우(공연칼럼니스트)

발행일2024.12.31

단편 무대에 담아낸 인생의 깊은 의미

판소리아지트 놀애박스의 단편 판소리 무대가 두 번째 공연으로 돌아왔다(서울문화재단 공연장상주단체육성지원사업 선정 프로젝트). 이번에도 프랑스 소설가 모파상(1850~1893)의 단편소설 세 편을 각색한 <판소리 쑛스토리 II: 모파상 편>이다. 그의 반짝이는 단편작 가운데 <노끈> <대장 투안> <29호 침대> 세 편이 선택되었고, 소리꾼 박인혜가 대본과 작창, 연출을 맡은 것은 전편과 동일하나, 이번 공연에서는 작품마다 다른 소리꾼이 주인공으로 무대를 이끌었다. 세 명의 소리꾼 이예린, 이승민, 황지영은 저마다 다른 개성을 경합하며 판소리의 매력을 한껏 발산했고, 송자연과 박두리는 코러스로 함께하며 극의 전개를 도왔다.

노끈 하나가 바꾼 운명, 이예린의 <노끈>

공연은 이예린의 <노끈>으로 문을 열었다. 프랑스 노르망디 지방의 시골마을 고데르빌에 장이 열리는 날이다. 오슈코른 영감은 노끈 하나가 떨어져 있는 걸 발견하는데, 이는 그의 인생을 뒤바꾼 커다란 오해의 시작이었다. 오슈코른이 주운 것은 작고 가느다란 노끈 한 오라기였지만 이는 곧 목격자인 말랑댕에 의해 500프랑과 중요한 문서가 든 가죽지갑으로 와전된다.

말 옮기기 좋아하는 사람들이 한마디씩 입을 보태는 동안 사건은 오슈코른이 얼마나 몰염치하고 뻔뻔하며 반성할 줄 모르고 자기변명에만 골몰하는 인간인지에 대한 여론재판으로 전개된다. 오슈코른이 누명을 벗기 위해 선택한 방법은 그날의 일에 대해 최대한 소상히 이야기하는 것이다. 그러나 그의 이야기가 설득력을 얻을수록 이 잘 짜여 있는 각본 같은 이야기에 대한 의심은 커져갈 뿐이다. 애초에 사람들이 원하는 것은 진실이 아니었다.

전통 판소리 무대였다면 오슈코른이 억울함을 토로하는 눈대목이 무대의 하이라이트를 이루었을 것이지만 이예린의 노래는 문장을 다 맺지 못한 채 “그저 작은 노끈 하나~”를 한탄하듯 되뇌이며 끝난다. 원작에서 정신착란을 일으킨 오슈코른이 숨이 다해가는 순간에도 노끈을 중얼거리던 마지막 장면처럼.

박인혜는 연출에서 세 소리꾼의 개성을 최대로 출력하는 데 주안점을 두었는데, 작품을 소리꾼의 개성에 맞게 안배한 데에서부터 각별한 애정과 안목이 읽힌다. 이 소설을 판소리 무대로 옮기면서, 여린 듯하면서도 휘어지며 이어지는 이예린의 목소리 외에 다른 선택지를 상상하기란 어려운 일이다.

또한 감칠맛 나는 노래의 묘미가 담뿍 살아 있다. 판소리 무대의 중심은 ‘소리’에 있고 이 ‘소리’는 이야기를 실어 나르는 가장 강력한 수단이지만, 이예린의 무대는 판소리가 ‘이야기’이자 ‘소리’인 동시에 ‘노래’이기도 하다는 것을 새삼 깨닫게 해준다.

말 옮기기 좋아하는 사람들이 한마디씩 입을 보태는 동안 사건은 오슈코른이 얼마나 몰염치하고 뻔뻔하며 반성할 줄 모르고 자기변명에만 골몰하는 인간인지에 대한 여론재판으로 전개된다. 오슈코른이 누명을 벗기 위해 선택한 방법은 그날의 일에 대해 최대한 소상히 이야기하는 것이다. 그러나 그의 이야기가 설득력을 얻을수록 이 잘 짜여 있는 각본 같은 이야기에 대한 의심은 커져갈 뿐이다. 애초에 사람들이 원하는 것은 진실이 아니었다.

전통 판소리 무대였다면 오슈코른이 억울함을 토로하는 눈대목이 무대의 하이라이트를 이루었을 것이지만 이예린의 노래는 문장을 다 맺지 못한 채 “그저 작은 노끈 하나~”를 한탄하듯 되뇌이며 끝난다. 원작에서 정신착란을 일으킨 오슈코른이 숨이 다해가는 순간에도 노끈을 중얼거리던 마지막 장면처럼.

박인혜는 연출에서 세 소리꾼의 개성을 최대로 출력하는 데 주안점을 두었는데, 작품을 소리꾼의 개성에 맞게 안배한 데에서부터 각별한 애정과 안목이 읽힌다. 이 소설을 판소리 무대로 옮기면서, 여린 듯하면서도 휘어지며 이어지는 이예린의 목소리 외에 다른 선택지를 상상하기란 어려운 일이다.

또한 감칠맛 나는 노래의 묘미가 담뿍 살아 있다. 판소리 무대의 중심은 ‘소리’에 있고 이 ‘소리’는 이야기를 실어 나르는 가장 강력한 수단이지만, 이예린의 무대는 판소리가 ‘이야기’이자 ‘소리’인 동시에 ‘노래’이기도 하다는 것을 새삼 깨닫게 해준다.

병아리를 품은 남자, 이승민의 <대장 투안>

두 번째 작품인 <대장 투안> 역시 소리꾼 이승민에게 맞춤한 무대로 전개되었다. 이예린의 무대보다 좀 더 연극적인 성격을 띤다. 이승민은 주인공 투안과 일체화된 모습으로 등장해 객석을 쥐락펴락 한다. 투안과 투안의 아내를 오가며 캐릭터를 마치 의복처럼 입었다 벗었다 하는 이승민의 연기는 이예린의 <노끈>과는 다른 깨달음을 준다. 판소리는 ‘소리’이기도 하지만 ‘연극’이기도 한 것이다.

<대장 투안>에서 보여준 그의 연기에는 인생의 희로애락이 좀 더 짙게 배어난다. 투안은 술집을 운영하며 손님들에게 꼬냑을 대접하는 걸 즐기는 낙천적인 술꾼이다. 술과 사람을 좋아하는 남편이 아내와 사이가 좋은 경우는 별로 없으며, 투안 역시 예외가 아니다. 꼬냑은 그에게 전신마비라는 끔찍한 선물을 안겨주고, 투안의 아내는 간병이라는 또 다른 짐을 지운 남편을 바라보며 분통을 터트린다.

투안의 와병 생활이 지루하게 이어지던 어느 날, 아내는 기상천외한 요구를 해온다. 밥만 축낼 바에는 달걀이라도 품어 부화시키는 데 일조하라는 것이다. 투안이 아내로부터 요구받은 것은 이른바 ‘쓸모’의 증명이다. 시종일관 코믹한 터치로 그려지지만 투안이 직면한 것은 기실 인권과 존엄의 문제다.

반항하던 투안은 결국 아내에게 굴복해 달걀을 부화시키는 것을 자신의 일로 받아들인다. 몇 번의 실패 끝에 투안은 달걀을 부화시키는 데 성공한다. 이는 단순한 부화가 아니라 노동력을 잃고 존엄을 박탈당한 투안이 생명을 만들어내는 존재로 재탄생한 것이다. 코러스들은 병아리 깃털 같은 노란 꽃가루를 날리며 생명의 탄생을 축하한다.

<대장 투안>에서 보여준 그의 연기에는 인생의 희로애락이 좀 더 짙게 배어난다. 투안은 술집을 운영하며 손님들에게 꼬냑을 대접하는 걸 즐기는 낙천적인 술꾼이다. 술과 사람을 좋아하는 남편이 아내와 사이가 좋은 경우는 별로 없으며, 투안 역시 예외가 아니다. 꼬냑은 그에게 전신마비라는 끔찍한 선물을 안겨주고, 투안의 아내는 간병이라는 또 다른 짐을 지운 남편을 바라보며 분통을 터트린다.

투안의 와병 생활이 지루하게 이어지던 어느 날, 아내는 기상천외한 요구를 해온다. 밥만 축낼 바에는 달걀이라도 품어 부화시키는 데 일조하라는 것이다. 투안이 아내로부터 요구받은 것은 이른바 ‘쓸모’의 증명이다. 시종일관 코믹한 터치로 그려지지만 투안이 직면한 것은 기실 인권과 존엄의 문제다.

반항하던 투안은 결국 아내에게 굴복해 달걀을 부화시키는 것을 자신의 일로 받아들인다. 몇 번의 실패 끝에 투안은 달걀을 부화시키는 데 성공한다. 이는 단순한 부화가 아니라 노동력을 잃고 존엄을 박탈당한 투안이 생명을 만들어내는 존재로 재탄생한 것이다. 코러스들은 병아리 깃털 같은 노란 꽃가루를 날리며 생명의 탄생을 축하한다.

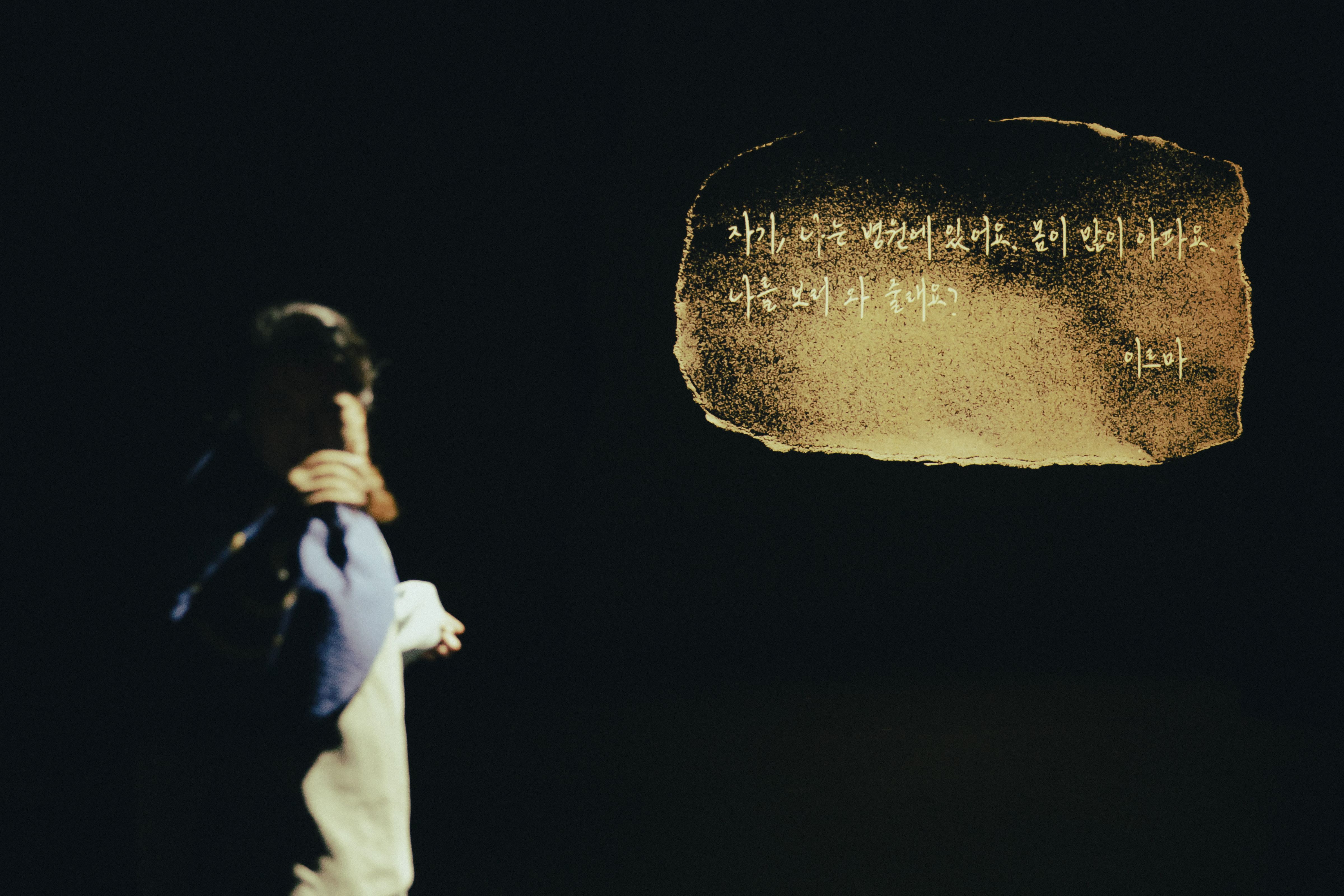

전쟁은 누구의 비극인가, 황지영의 <29호 침대>

세 번째 무대는 황지영의 <29호 침대>로, 박인혜는 그가 소리꾼이자 여성국극 배우임에 주목했다. 여성이 남장을 하는 여성국극에서 황지영은 주로 여성 역할을 맡아 성역할 전형에 충실한 연기를 보여주고 있는데, <29호 침대>는 여역과 남역을 오가는 연기 스펙트럼을 보여었다.

인물의 개성보다 젠더의 전형이 도드라진다는 점에서 황지영의 연기는 이승민과 궤를 달리한다. 군인 에피앙과 그의 연인 이르마의 비극적인 로맨스로 읽히는 <29호 침대>가 궁극적으로 말하고자 하는 것은 성별화된 전쟁의 비극이다. 이 이야기에서 중요한 것은 군인과 그의 연인으로 설정된 인물의 사회적 역할이다.

원작에서 모파상은 이들의 외모 묘사에 상당히 공을 들이고 있다. 에피앙은 군복이 잘 어울리는 잘생긴 경기병 장교로, 그의 매력은 ‘여자들에게 꾸준히 승리를 거두어 왔다’라는 결과로 이어지는데, 에피앙의 가장 큰 승리는 미녀 이르마의 연인이 된 것이다. 에피앙은 이르마의 사랑을 ‘적에게서 빼앗은 깃발처럼 끌고 다니고, 펼치고, 과시했다’.

전쟁이 발발하자 에피앙은 최전방으로 떠나게 된다. 에피앙이 전쟁에서 공훈을 세우고 십자훈장을 받는 동안 이르마는 프로이센 군인들에게 유린당하고 매독에 걸려 병원에 수용된다. 전쟁 영웅과 성병 환자로 재회한 이들 사이에 전쟁 전의 열정은 찾아볼 수 없다. 이르마는 더 이상 에피앙에게 ‘승리의 깃발’이 아니다.

전쟁에서 에피앙이 프로이센 군과 싸우는 동안 이르마는 프로이센 군인들에게서 얻은 매독을 그들에게 다시 돌려주는 방식으로 자신의 전투를 치렀다. 둘 다 각자의 전쟁을 수행했지만 그 보상은 같지 않다. 에피앙은 이르마의 분노 앞에서 도망치고, 이르마는 29호 침대에서 쓸쓸하게 죽음을 맞는다.

이들이 받은 상반된 보상은 전쟁이 누구의 비극인지, 무엇을 지키기 위한 싸움인지 다시 질문한다. 흔히 인간의 비극으로 뭉뚱그려지기 쉬운 전쟁을 남성성과 여성성의 다른 위치성으로 읽어낸 모파상의 <29호 침대>는 젠더 전형을 구현하는 국극 배우 황지영의 연기를 통해 더욱 묵직한 울림을 갖게 되었다.

인물의 개성보다 젠더의 전형이 도드라진다는 점에서 황지영의 연기는 이승민과 궤를 달리한다. 군인 에피앙과 그의 연인 이르마의 비극적인 로맨스로 읽히는 <29호 침대>가 궁극적으로 말하고자 하는 것은 성별화된 전쟁의 비극이다. 이 이야기에서 중요한 것은 군인과 그의 연인으로 설정된 인물의 사회적 역할이다.

원작에서 모파상은 이들의 외모 묘사에 상당히 공을 들이고 있다. 에피앙은 군복이 잘 어울리는 잘생긴 경기병 장교로, 그의 매력은 ‘여자들에게 꾸준히 승리를 거두어 왔다’라는 결과로 이어지는데, 에피앙의 가장 큰 승리는 미녀 이르마의 연인이 된 것이다. 에피앙은 이르마의 사랑을 ‘적에게서 빼앗은 깃발처럼 끌고 다니고, 펼치고, 과시했다’.

전쟁이 발발하자 에피앙은 최전방으로 떠나게 된다. 에피앙이 전쟁에서 공훈을 세우고 십자훈장을 받는 동안 이르마는 프로이센 군인들에게 유린당하고 매독에 걸려 병원에 수용된다. 전쟁 영웅과 성병 환자로 재회한 이들 사이에 전쟁 전의 열정은 찾아볼 수 없다. 이르마는 더 이상 에피앙에게 ‘승리의 깃발’이 아니다.

전쟁에서 에피앙이 프로이센 군과 싸우는 동안 이르마는 프로이센 군인들에게서 얻은 매독을 그들에게 다시 돌려주는 방식으로 자신의 전투를 치렀다. 둘 다 각자의 전쟁을 수행했지만 그 보상은 같지 않다. 에피앙은 이르마의 분노 앞에서 도망치고, 이르마는 29호 침대에서 쓸쓸하게 죽음을 맞는다.

이들이 받은 상반된 보상은 전쟁이 누구의 비극인지, 무엇을 지키기 위한 싸움인지 다시 질문한다. 흔히 인간의 비극으로 뭉뚱그려지기 쉬운 전쟁을 남성성과 여성성의 다른 위치성으로 읽어낸 모파상의 <29호 침대>는 젠더 전형을 구현하는 국극 배우 황지영의 연기를 통해 더욱 묵직한 울림을 갖게 되었다.

앞서 판소리는 이야기이고 소리이고 노래이며 연극이라고 썼다. 여기에 박인혜는 판소리아지트 놀애박스에서 만들어가고 있는 무대를 통해 판소리에 한 가지 정의를 더하고 있는데, 바로 음악이다. 소리꾼의 개별적인 매력에 빠져드는 동안 음악은 자칫 보조자의 자리로 물러나기 쉽다. 하지만 박인혜는 공연을 완성하는 마지막 조각으로 음악의 역할을 놓치지 않으며 판소리 무대가 총체극으로서의 음악극이기도 함을 꾸준히 웅변하고 있다. 이번 공연은 음악감독 최인환이 <종이꽃밭: 두할망본풀이>에 이어 다시 한번 풍성한 음악의 향연을 펼쳐 귀를 더욱 즐겁게 해주었다.(베이스 최인환, 가야금·양금 심미령, 피리·생황 오초롱, 타악 조봉국)

글

윤단우(공연칼럼니스트)

작가. 칼럼니스트. 인터뷰어. 공연을 보고 사람을 만나고 글을 쓴다. 웹진 <댄스포스트코리아>에 공연 리뷰를 기고하고 있으며, 여성주의 공연 큐레이션 메일링 <위클리 허시어터>를 매주 발행하고 있다. 쓴 책으로는 <세상에서 가장 아름다운 것은 죽은 여자다>, <기울어진 무대 위 여성들>, <여성, 신체, 공간, 폭력> 등이 있다.