2024 봄

프리뷰 | 서울돈화문국악당 [산조대전]

글송현민

사진제공서울돈화문국악당

발행일2024.03.08

음악이 걸어 ‘온 길’과

‘갈 길’이 포개진, 산조(散調)

서울돈화문국악당 [산조대전] (클릭하면 누리집으로 이동)

산조는 조(調:조성)의 음악이다. 연주자는 평조‧우조‧계면조 등의 조를 조이고 풀며 듣는 이를 웃음과 울음의 경계에 세운다. 형태들은 다르지만, 세상의 음악들은 이러한 양극을 오간다는 점에서 공통된다. 전혀 다른 기원에서 태어난 서양음악도 마찬가지다. 장조와 단조가 있다. 산조는 이러한 조의 감각을 어떻게 조율, 조정, 조각하는냐에 따라 표정이 달라지는, 조(調)의 음악이다.

산조는 조(助:돕다)의 음악이기도 하다. 상기한 대로 음악적 분위기와 구조를 결정하는 ‘음계’와 ‘조’가 있다. 여러 높낮이를 일컫는 ‘청’, 흐름을 끌어 나가는 ‘장단’도 있다. 산조의 이러한 요소들은 창작음악의 젖줄이 되기도 한다. 그래서 잘 만들어진 창작음악을 살펴보면 안에는 산조의 수분이 가득하다. 산조의 심박과 습성도 뼈와 살을 이룬다. 그렇게 새로운 음악이 인용하는 음악, 그래서 원용력을 갖춘 음악이 산조이다. 그래서 창작자에게 도움(助)을 주는 산조는, 조(助)의 음악이기도 하다.

산조는 조(調:조성)의 음악이다. 연주자는 평조‧우조‧계면조 등의 조를 조이고 풀며 듣는 이를 웃음과 울음의 경계에 세운다. 형태들은 다르지만, 세상의 음악들은 이러한 양극을 오간다는 점에서 공통된다. 전혀 다른 기원에서 태어난 서양음악도 마찬가지다. 장조와 단조가 있다. 산조는 이러한 조의 감각을 어떻게 조율, 조정, 조각하는냐에 따라 표정이 달라지는, 조(調)의 음악이다.

산조는 조(助:돕다)의 음악이기도 하다. 상기한 대로 음악적 분위기와 구조를 결정하는 ‘음계’와 ‘조’가 있다. 여러 높낮이를 일컫는 ‘청’, 흐름을 끌어 나가는 ‘장단’도 있다. 산조의 이러한 요소들은 창작음악의 젖줄이 되기도 한다. 그래서 잘 만들어진 창작음악을 살펴보면 안에는 산조의 수분이 가득하다. 산조의 심박과 습성도 뼈와 살을 이룬다. 그렇게 새로운 음악이 인용하는 음악, 그래서 원용력을 갖춘 음악이 산조이다. 그래서 창작자에게 도움(助)을 주는 산조는, 조(助)의 음악이기도 하다.

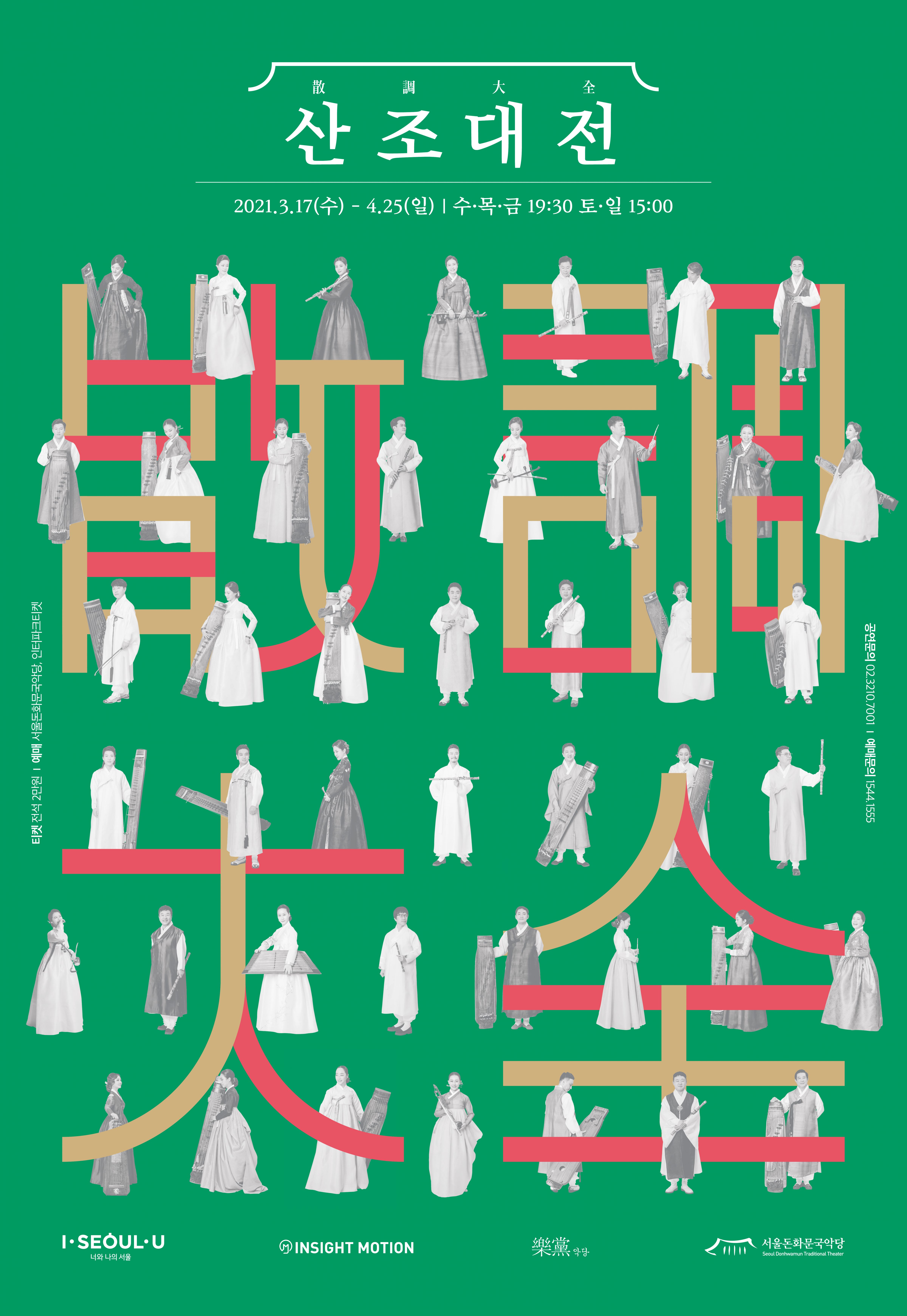

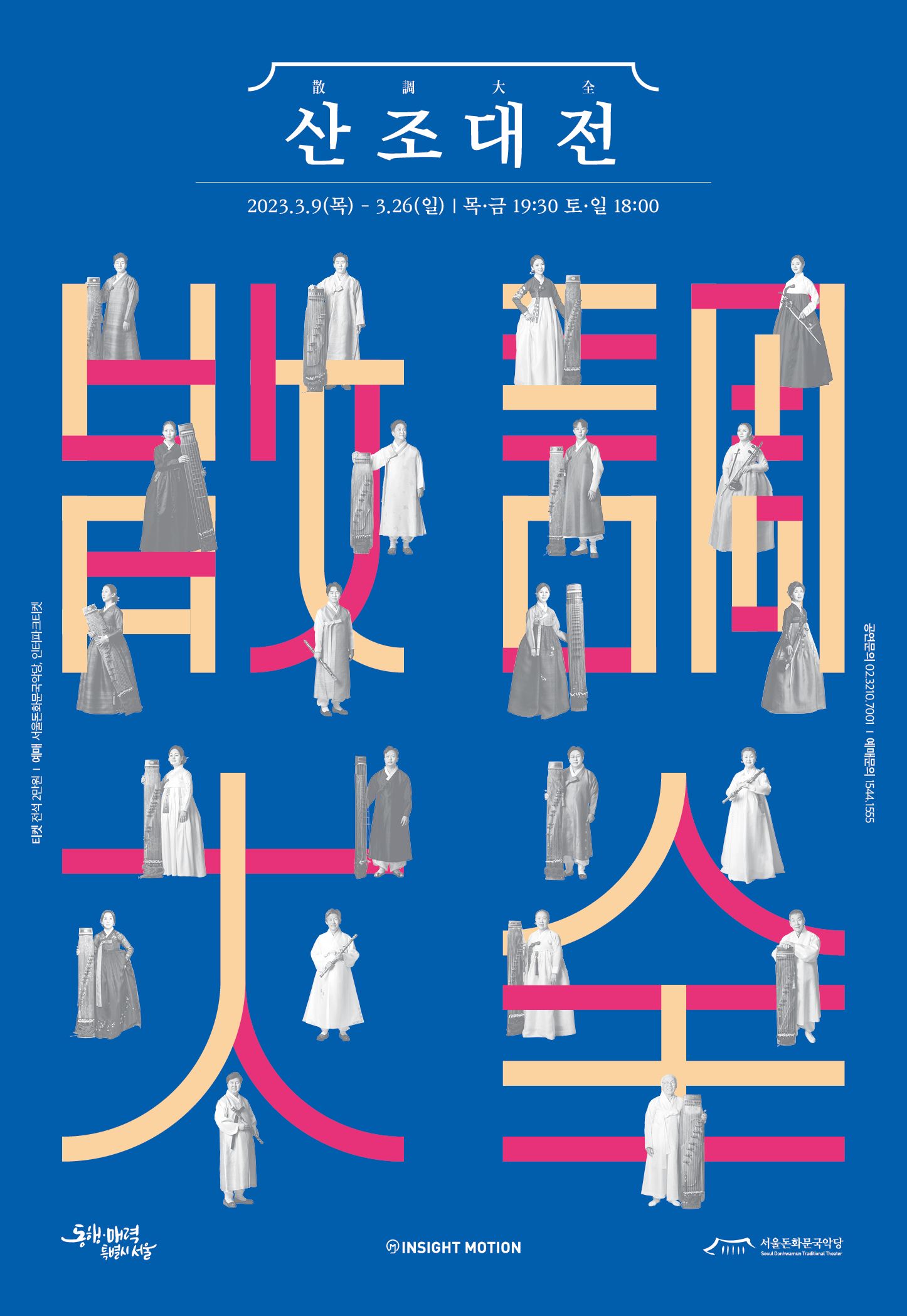

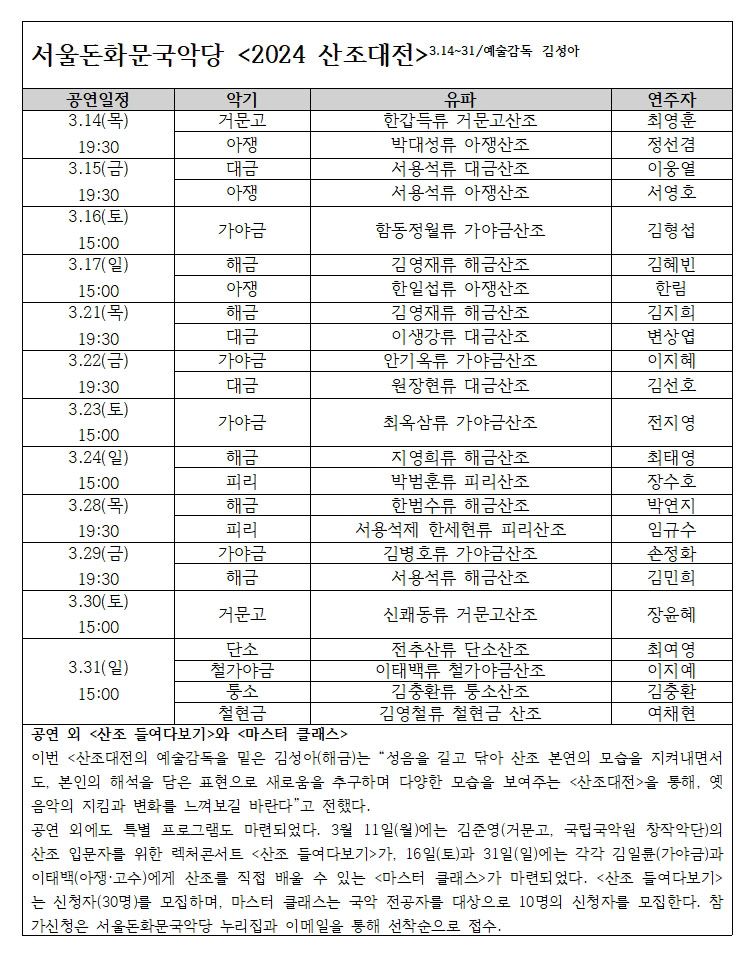

<2024 산조대전> 포스터

산조, 시나위와 판소리로부터

산조가 오늘날의 모습을 갖춘 것은 19세기 말엽이다. 이 땅에 서양음악이 느리고 여리게 유입되던 때였다. 하지만 산조는 이러한 흐름의 영향을 받지 않고 시작점을 찍은 음악이며, 전통음악의 역사에서 보면 맨 끝에서 마침표를 찍은 음악이다. 다시 말하면 현재와 가장 가까운 시대에 형성된, 마지막 전통음악인 셈이다.

김창조(1865~1919)는 산조 역사에서 중요한 존재이다. 판소리 가락을 가야금으로 연주하며 기틀을 잡은 이다. 이후 산조 앞에는 예인들의 이름이 붙기 시작했다. 그들은 산조의 모체(母體)를 유지하는 후예이자, 변화를 일으키는 후예였다. 이러한 유지와 변화가 만든 산조의 흐름을 우리는 유파(流派)라 부른다. 이러한 줄기는 오늘날 가야금‧거문고‧해금‧대금‧피리‧아쟁 등으로 흐르고 있다.

19세기 말엽에 태어난 산조는 20세기에 정착했다. 판소리의 창극화, 사물놀이의 무대화, 창작음악의 등장도 이 시기의 산물이다. 산조의 기원은 분분하다. 그중 모체로 시나위나 봉장취를 꼽는다.

“시나위나 봉장취는 ㉠일정한 장단틀에 메이지 않은 ㉡즉흥성을 띤 가락들의 ㉢기악곡이다. 이 음악은 ㉠느린 데서 빠른 데로 진행되는 장단틀의 정형성 ㉡판소리의 음악 어법을 닮은 선율짜임 등 정교하게 짜여진 가락에 음악의 형식을 갖춘 산조에 비교할 때 매우 단순한 형태이다. (김해숙‧백대웅‧최태현, 『전통음악개론』)”

김창조(1865~1919)는 산조 역사에서 중요한 존재이다. 판소리 가락을 가야금으로 연주하며 기틀을 잡은 이다. 이후 산조 앞에는 예인들의 이름이 붙기 시작했다. 그들은 산조의 모체(母體)를 유지하는 후예이자, 변화를 일으키는 후예였다. 이러한 유지와 변화가 만든 산조의 흐름을 우리는 유파(流派)라 부른다. 이러한 줄기는 오늘날 가야금‧거문고‧해금‧대금‧피리‧아쟁 등으로 흐르고 있다.

19세기 말엽에 태어난 산조는 20세기에 정착했다. 판소리의 창극화, 사물놀이의 무대화, 창작음악의 등장도 이 시기의 산물이다. 산조의 기원은 분분하다. 그중 모체로 시나위나 봉장취를 꼽는다.

“시나위나 봉장취는 ㉠일정한 장단틀에 메이지 않은 ㉡즉흥성을 띤 가락들의 ㉢기악곡이다. 이 음악은 ㉠느린 데서 빠른 데로 진행되는 장단틀의 정형성 ㉡판소리의 음악 어법을 닮은 선율짜임 등 정교하게 짜여진 가락에 음악의 형식을 갖춘 산조에 비교할 때 매우 단순한 형태이다. (김해숙‧백대웅‧최태현, 『전통음악개론』)”

우리는 오늘날에도 무대에서 만날 수 있는 시나위를 통해 산조의 조상을 가늠해본다. 소설가 김훈은 “저마다 제 각기의 전혀 다른 선율을 연주”하는 시나위를 “불협화음의 음악”으로 보았다. 서양음악적 관점으로 보면 불협의 음악이지만, 한국인의 심성으로 본 시나위는 다르다고 그는 말한다. “시나위는 이 무질서를 음악적 질서에로 끌어올리면서 강력한 표현력과 설득력을 갖춘다.” 그리고 시나위는 “저 자신의 음악적 양식을 판소리나 기악산조에로 녹아들게 하는 수용능력”을 갖는다. (김훈, 「불협화음으로 엮은 조화-산조의 바탕」)

한편 봉장취는 전승의 맥이 끊겼다. 새소리를 묘사한 음악이 봉장취이다. 가끔 산조의 형식을 빌려 그 새의 울음을 더듬어보는 이들도 있다.

가사 없는 기악사(史)의 맥락에서 산조는 시나위나 봉장취에 가닿는다. 하지만 또 다른 물줄기는 판소리에도 닿아 있다.

“‘말 없는 판소리가 산조’라는 말처럼 산조의 음악 어법은 판소리의 것을 그대로 닮고 있어서 산조의 음악 형성에 결정적 영향을 준 장르는 시나위나 봉장취보다는 판소리임을 알 수 있다. 그러므로 산조 이전 단계의 기악곡으로 봉장취나 시나위를 꼽을 수는 있지만, 이 장르의 발전적(진화론적) 형태가 산조라고 말할 수는 없으며 ‘판소리(성악곡)의 기악곡화가 산조’라고 하는 말이 더욱 타당하다.(김해숙‧백대웅‧최태현, 『전통음악개론』)”

그러면서도 “악기로 성악곡을 재현하는 것이 아니라, 악기의 성능을 최대한도로 발휘하는 동시에 남도 음악의 성격”(나효신, 『황병기와의 대화』)을 지닌 음악으로, 황병기는 산조를 정의한다.

한편 봉장취는 전승의 맥이 끊겼다. 새소리를 묘사한 음악이 봉장취이다. 가끔 산조의 형식을 빌려 그 새의 울음을 더듬어보는 이들도 있다.

가사 없는 기악사(史)의 맥락에서 산조는 시나위나 봉장취에 가닿는다. 하지만 또 다른 물줄기는 판소리에도 닿아 있다.

“‘말 없는 판소리가 산조’라는 말처럼 산조의 음악 어법은 판소리의 것을 그대로 닮고 있어서 산조의 음악 형성에 결정적 영향을 준 장르는 시나위나 봉장취보다는 판소리임을 알 수 있다. 그러므로 산조 이전 단계의 기악곡으로 봉장취나 시나위를 꼽을 수는 있지만, 이 장르의 발전적(진화론적) 형태가 산조라고 말할 수는 없으며 ‘판소리(성악곡)의 기악곡화가 산조’라고 하는 말이 더욱 타당하다.(김해숙‧백대웅‧최태현, 『전통음악개론』)”

그러면서도 “악기로 성악곡을 재현하는 것이 아니라, 악기의 성능을 최대한도로 발휘하는 동시에 남도 음악의 성격”(나효신, 『황병기와의 대화』)을 지닌 음악으로, 황병기는 산조를 정의한다.

연주자는 문장을,

고수는 쉼표‧마침표를 찍는다

산조는 선율의 음악이기도 하지만, 박자의 예술이기도 하다. 선(線)과 흐름의 음악이며, 채편이나 북채가 찍는 점(點)의 소리이기도 한 것이다. 그래서 연주자의 악기와 반주자의 장고‧북은 피와 살의 관계이다. 하여, 판소리로부터 수혈한 산조의 화폭을 결정하는 것은 장단이다. 연주자는 음계, 조, 선율의 짜임새 등의 구조와 변화를 그려 넣어, 한 폭의 세밀화를 완성한다.

장단은 느린 데서 빠른 데로 몰아간다. 이러한 속도의 틀은 곡의 움직임을 크게 바라보게 하는 요소이기도 하다. 황병기는 “느린 장단으로 시작하여 차츰 빨라진다는 면에서 인도의 라가 연주와 흡사”하다고도 말한 바 있다(나효신, 『황병기와의 대화』). 그래서 산조는 ‘느린 음악’과 ‘빠른 대목’이라는 주어보다, ‘느리게 시작하여 빨라진다’는 동사가 더 중요한 음악이다. 일명 짧은 산조도 이러한 흐름의 미감을 ‘짧게나마’ 느끼라고 만든 근대적 고안물이다. 특정 장단이나 대목을 떼어 만든 ‘부분 산조’가 없는 이유도 이와 같다. 그래서 산조를 담은 음반 중에는 장단을 트랙별로 나누지 않은 것도 있다. 하나의 트랙만 존재하게 하여, 이 흐름에 대한 존중을 표하는 것이다. 역사 속으로 사라진 <뿌리깊은나무 조선소리 선집>은 이러한 녹음방식으로 유명했다.

장단은 느린 데서 빠른 데로 몰아간다. 이러한 속도의 틀은 곡의 움직임을 크게 바라보게 하는 요소이기도 하다. 황병기는 “느린 장단으로 시작하여 차츰 빨라진다는 면에서 인도의 라가 연주와 흡사”하다고도 말한 바 있다(나효신, 『황병기와의 대화』). 그래서 산조는 ‘느린 음악’과 ‘빠른 대목’이라는 주어보다, ‘느리게 시작하여 빨라진다’는 동사가 더 중요한 음악이다. 일명 짧은 산조도 이러한 흐름의 미감을 ‘짧게나마’ 느끼라고 만든 근대적 고안물이다. 특정 장단이나 대목을 떼어 만든 ‘부분 산조’가 없는 이유도 이와 같다. 그래서 산조를 담은 음반 중에는 장단을 트랙별로 나누지 않은 것도 있다. 하나의 트랙만 존재하게 하여, 이 흐름에 대한 존중을 표하는 것이다. 역사 속으로 사라진 <뿌리깊은나무 조선소리 선집>은 이러한 녹음방식으로 유명했다.

산조가 오르는 무대에도 연주자와 반주자뿐이다. 장단을 짚는 고수는 ‘점(點)’을 찍고, 연주자는 그 점 위에 선율(旋律)의 ‘선(線)’을 그린다. 연주자는 문장을 쓰고, 반주자는 쉼표와 온점을 찍는 셈이다. 이러한 장단은 산조의 내재적 요소이기도 하지만 다른 음악에 비해 상당히 ‘표면화’되어 있다. 그래서 산조를 듣고 이해하는 데에 큰 역할을 한다.

“국악의 여러 종류를 감상하다 보면 산조처럼 장단의 구조를 금방 드러내는 곡도 있지만, 궁중음악합주나 <영산회상>의 상령산‧중령산‧세령산, 그리고 가곡 같은 음악은 장단의 주기가 표면적으로 나타나지 않기도 해서 어렵게 느껴지게 마련이다.”(송혜진, 『국악 이렇게 들어보세요』)

“내가 작곡을 쭈욱 해오면서 산조에 바탕을 두고 쓴 작품이 없었어요. 그 이유는 산조라는 것이 성격이 너무 강하기 때문에 산조를 바탕에 두고 뭘 좀 해보려고 하면 그대로 산조가 되어버리고 말거든요.”(나효신, 『황병기와의 대화』)

함부로 넘을 수 없는 산맥인 셈이다. 그 산맥 안에는 한국음악이 갖춰야 할 소리의 의식주가 모두 들어 있다.

“국악의 여러 종류를 감상하다 보면 산조처럼 장단의 구조를 금방 드러내는 곡도 있지만, 궁중음악합주나 <영산회상>의 상령산‧중령산‧세령산, 그리고 가곡 같은 음악은 장단의 주기가 표면적으로 나타나지 않기도 해서 어렵게 느껴지게 마련이다.”(송혜진, 『국악 이렇게 들어보세요』)

오래된 음악이 품은 현재적 의미

산조는, 창작국악의 ‘원료’와 ‘연료’가 되곤 한다. 창작의 시작점이기도 하고, 완성태로서의 마침표를 찍는 것도 산조인 경우가 많다. 연주자가 자신의 악곡을 직접 빚는 경우에는 더욱 그러하다. 손끝에 밴 산조의 향(香)이, 창작음악의 새로운 음향(音響)을 만드는 것이다. 예나 지금이나 음악가들이 산조에 매진하는 이유다. 그 지독한 영향력에 대해 황병기는 이렇게 고백하기도 했다.“내가 작곡을 쭈욱 해오면서 산조에 바탕을 두고 쓴 작품이 없었어요. 그 이유는 산조라는 것이 성격이 너무 강하기 때문에 산조를 바탕에 두고 뭘 좀 해보려고 하면 그대로 산조가 되어버리고 말거든요.”(나효신, 『황병기와의 대화』)

함부로 넘을 수 없는 산맥인 셈이다. 그 산맥 안에는 한국음악이 갖춰야 할 소리의 의식주가 모두 들어 있다.

이러한 산조는 음악사(史)에 완전히 정착했다. 음악가들에 의해 틀과 모양새라는 공간성, 정형화라는 시간성을 두루 거친 결과다. 이로 인해 보존과 전승에는 유리해졌다. 하지만 산조는 변화의 음악이다. 끊임없이 해체(散)하고, 음악적 요소들로 조율(調)해야 하는 음악이다. 그래서 ‘산조(散調)’란 형식을 지칭하는 용어일 뿐만 아니라, 음악가들이 행해야 할 강령이기도 하다. 분해하고 분해하여 다시 만들라.

하지만 오늘날 산조는 정형화라는, 박제의 또 다른 옷을 입고 있다. 시인 황지우는 「바람이 데려간 강강술래」에서 박제된 강강술래의 아쉬움을 다음과 같이 적었다. 삶과 일상에서 변화되는 산조가, 그 맥락을 끊고 무대에 오르면서 놓고 간 것을 생각해 보게 한다.

“기호가 문맥 속에서 의미를 실어나르듯이, 삶 속에서 작용하는 춤, 일 속에서 틈틈이 솟구치는 ‘양생적인 강강술래’를 보기를 우리는 원했다. 그러나 그런 날것을 기대하기는 힘들었다. 날것은 이미 훈제되어 생것의 물기가 거의 빠져 있었다. 강강술래는 ‘추억’이었다.(황지우, 「바람이 데려간 강강술래」)”

하지만 오늘날 산조는 정형화라는, 박제의 또 다른 옷을 입고 있다. 시인 황지우는 「바람이 데려간 강강술래」에서 박제된 강강술래의 아쉬움을 다음과 같이 적었다. 삶과 일상에서 변화되는 산조가, 그 맥락을 끊고 무대에 오르면서 놓고 간 것을 생각해 보게 한다.

“기호가 문맥 속에서 의미를 실어나르듯이, 삶 속에서 작용하는 춤, 일 속에서 틈틈이 솟구치는 ‘양생적인 강강술래’를 보기를 우리는 원했다. 그러나 그런 날것을 기대하기는 힘들었다. 날것은 이미 훈제되어 생것의 물기가 거의 빠져 있었다. 강강술래는 ‘추억’이었다.(황지우, 「바람이 데려간 강강술래」)”

서울돈화문국악당의 <산조대전>은 ‘어제의 산조’와 ‘오늘의 산조’가 공존하는 시간이다. 어제의 음악을 오늘, 재연(再演)하고 재현(再現)한다. 오늘날 ‘전승’과 ‘창작’으로 양분된 국악계에서 ‘재연’은 전승 계통의 주를 이루는 방법이다. 한편, 음악가들은 이러한 재연을 통해 음악의 유산을 답습하고 배운다. 하지만 머리가 크면 어느 순간 이것을 놓아버린다. 그리고 그들이 향하는 곳은 새로운 음악이 몰려 있는 창작의 진영이다. 재연과 재현이, 곧 고리타분한 답습이라 생각하기 때문이다. 사실 20세기의 국악은 이러한 답습과 창작의 남북 전진기지에서 일궈온 역사다. 이러한 답습의 역사로만 산조 연주를 본다면 <산조대전>의 의미를 찾을 수 없다.

하지만 재연(再演)과 재현(再現)에서 주목해야 할 것은 재(再), ‘다시’라는 말이다. 예술의 발전사를 보면, 영감은 ‘다시 읽기’와 ‘다시 쓰기’의 동사가 되어 있을 때에야 찾아온 것이라는 걸 알 수 있다. 다시 들추고 읽는다, 놓쳤던 문장이 다시 보인다, 다시 읽는다, 그 문장에 대해 다시 생각하게 된다, 새로운 생각이 오른다, 하여 다시 쓰게 된다, 다시 쓴다. 그리고 ‘다시(再)’ 보여주되, 그것은 예전과 같은 게 아니다. 청출어람(靑出於藍). 쪽에서 나온 물감이 쪽보다 더 푸를 수 있다는 말. 즉 ‘다시’ 나온 색이 원본보다 더 진하다는 뜻이다. 창작음악의 바다에서 오디세이적 여정을 마친 이가, ‘다시’ 산조로 귀향하여, 이 음악을 ‘다시’ 읽고, ‘다시’ 연주하는 이유이기도 하다.

이번 <산조대전>을 한 권의 책에 비유한다면 열전(列傳)이라 할 수 있겠다. 그 책에는 유파의 갈래들을 만든 예인들의 삶과 음악적 표정이 담겨 있다. 산조가 “명인들의 애환 어린 삶이 투영된 흔적”이라 말한 김해숙의 글을 인용해본다.

“산조는 (…) 생생한 인간의 내면세계를 그리는 인간 중심의 음악이다. 산조에는 경경한 삶의 자세를 바탕으로 해서 화평스럽고 정겨운 생활의 여유나 풍류적 기질, 꿋꿋함, 생활의 응어리, 체념, 비애, 격정 같은 인간 내면의 여러 모습이 선율과 리듬의 역동적 관계에서 “성음의 변화”로 잘 묘사되어 있는데, (…) 명인들은 그 삶의 과정에서 얻어진 여러 체험들을 예술음악으로 승화시켜 왔으며 일생에 걸쳐 성음을 갈고 닦았다.(뿌리깊은나무 조선소리선집 해설지)”

그것을 ‘다시’ 들춰보고, ‘다시’ 읽고, ‘다시’ 더듬어, 우리가 나아갈 길을 ‘다시’ 생각해보는 시간이, 이번 <산조대전>인 셈이다.

하지만 재연(再演)과 재현(再現)에서 주목해야 할 것은 재(再), ‘다시’라는 말이다. 예술의 발전사를 보면, 영감은 ‘다시 읽기’와 ‘다시 쓰기’의 동사가 되어 있을 때에야 찾아온 것이라는 걸 알 수 있다. 다시 들추고 읽는다, 놓쳤던 문장이 다시 보인다, 다시 읽는다, 그 문장에 대해 다시 생각하게 된다, 새로운 생각이 오른다, 하여 다시 쓰게 된다, 다시 쓴다. 그리고 ‘다시(再)’ 보여주되, 그것은 예전과 같은 게 아니다. 청출어람(靑出於藍). 쪽에서 나온 물감이 쪽보다 더 푸를 수 있다는 말. 즉 ‘다시’ 나온 색이 원본보다 더 진하다는 뜻이다. 창작음악의 바다에서 오디세이적 여정을 마친 이가, ‘다시’ 산조로 귀향하여, 이 음악을 ‘다시’ 읽고, ‘다시’ 연주하는 이유이기도 하다.

이번 <산조대전>을 한 권의 책에 비유한다면 열전(列傳)이라 할 수 있겠다. 그 책에는 유파의 갈래들을 만든 예인들의 삶과 음악적 표정이 담겨 있다. 산조가 “명인들의 애환 어린 삶이 투영된 흔적”이라 말한 김해숙의 글을 인용해본다.

“산조는 (…) 생생한 인간의 내면세계를 그리는 인간 중심의 음악이다. 산조에는 경경한 삶의 자세를 바탕으로 해서 화평스럽고 정겨운 생활의 여유나 풍류적 기질, 꿋꿋함, 생활의 응어리, 체념, 비애, 격정 같은 인간 내면의 여러 모습이 선율과 리듬의 역동적 관계에서 “성음의 변화”로 잘 묘사되어 있는데, (…) 명인들은 그 삶의 과정에서 얻어진 여러 체험들을 예술음악으로 승화시켜 왔으며 일생에 걸쳐 성음을 갈고 닦았다.(뿌리깊은나무 조선소리선집 해설지)”

그것을 ‘다시’ 들춰보고, ‘다시’ 읽고, ‘다시’ 더듬어, 우리가 나아갈 길을 ‘다시’ 생각해보는 시간이, 이번 <산조대전>인 셈이다.

글

송현민

음악평론가. ‘한반도의 르네상스’를 주장했던 음악평론가 박용구론으로 제13회 객석예술평론상을 수상했고, 충실한 ‘기록’이 미래를 ‘기획’하는 자료가 된다는 믿음으로 활동 중이다.

사진제공

서울돈화문국악당