리뷰 | 4~7월 전통공연예술

예술가에게 직접 들은 ‘설명’이 곧 ‘작품’이었다

서울남산국악당 <우리 춤 이야기>과 서울돈화문국악당 <우리악기 우리음악>

문화교실, 문화학교, 문예아카데미 등 저마다 이름을 달리하긴 하나, 문화예술시민강좌는 각 지역문화재단이나 공공극장의 주요 사업 중 하나다. 문화예술교육 지원사업은 공적 기금으로 운영되는 기관들이 수행하여야 할 임무다. 그래서일까. 일부 기관에서 유형화된 프로그램을 관성적으로 운영하는 경우를 발견하게 된다. 능동적인 기관 몇몇만이 차별화된 프로그램을 개발하여 운영하려는 노력을 기울인다. 그럼에도 여전히 대부분의 시민강좌가 특정 장르에 머물러 있는 현실은 다소 아쉽다. 그런 의미에서 서울남산국악당과 서울돈화문국악당의 시민국악강좌는 좀 특별하다.

춤. 이주원의 ‘추고자 하지 않아도 절로 추어지는 춤’

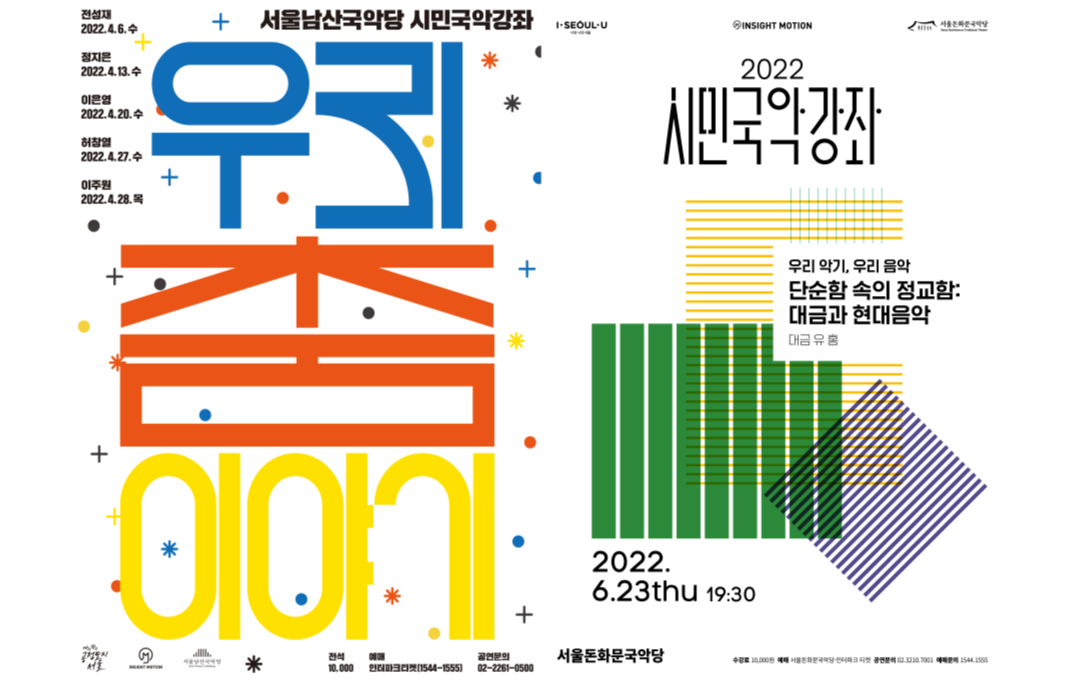

먼저, 개관 15주년을 맞은 서울남산국악당에서는 올해 시민국악강좌로 <우리 춤 이야기>(4.6~28)를 처음 개설해 선보였다. 프로그램은 다섯 명의 우리 춤꾼들의 강좌로 꾸려졌다. 먼저 무용단 알티밋의 예술감독 전성재는 <한국의 전통춤>이라는 제목으로, 춘앵무에서 바라춤까지 다양한 춤과 관련된 이야기를 들려주었다. 이어 중견 무용수 정지은은 <만들어진 전통, 창작춤>이라는 제목 아래 조선춤부터 근대춤까지 오늘날의 전통이 된 창작춤을 선보였다. 이어지는 강좌에서 무용수 이은영은 <미래의 전통춤>이란 제목으로, 미래의 전통춤을 점쳐보는 시간을 가졌다.

마지막 두 강연은 천하제일탈공작소의 공동대표가 맡았다. 먼저 국가무형문화재 고성오광대 이수자 허창열은 <우리 탈춤 들여다보기>를 통해 탈춤의 기원과 종류를 소개하였고, 하회별신굿탈놀이 이수자 이주원은 <오늘의 탈춤>을 통해 춤꾼이 되기까지 그의 개인사를 풀어놓았다. 여기에서는 지난 4월 28일에 있었던 <오늘의 탈춤>을 소개한다.

강의는 이주원이 할미탈을 쓰고 할미마당의 한 대목을 시연하는 것으로 시작되었다. 강의에 앞서 그는 자신의 개인사를 통해 탈춤의 과거와 현재, 그리고 미래에 관해 이야기하겠다고 하였고, 강의는 이러한 순으로 진행되었다. 그는 먼저 자신이 (탈)춤의 매력에 빠졌던 어린 시절의 기억부터 소환하였다. 단순히 추억담을 늘어놓는 게 아니라, 그는 이런 추억을 통해 체조와 춤 (그리고 탈춤) 등 움직임의 경계에 질문하였다. 따로 답을 내놓지는 않았지만, 미루어 짐작건대, 그는 ‘경계 없음’을 말하고자 했던 듯싶다. 이어지는 이야기에서 그는 자신이 고등학교 시절 탈춤에 입문하여, 탈춤을 업으로 삼게 된 과정을 소개했다. 결론적으로 그의 개인사로 점철된 강의였지만, 그 안에서 자연스럽게 탈춤의 가치 등이 소개되었다. 그의 일탈적 성향과 탈춤이 공유하는 지점이라거나, 탈춤이 만들어내는 공동체의 미덕과 같은.

그러나 본격적인 이야기는 그가 2006년 천하제일탈공작소를 창단한 이후로 짐작된다. 그는 천하제일탈공작소를 창단하게 된 계기부터 지금에 이르는 과정을 소개하였다. 여기서 주목할 점은 그것이 한 단체의 이력이 아니라, 지난 우리 탈춤의 지난 10년 역사라는 사실이다. 탈춤을 전문으로 창‧제작하는 단체가 (거의) 없는 현실에서 천하제일탈공작소의 이력은 그 자체로 우리 탈춤의 역사가 된다. 강의 사이사이 그는 직접 시연을 하거나, 혹은 영상이나 사진 자료 등을 통해 관객의 이해를 도왔다. 가장 인상적인 대목은 마지막 장면이었다. 여러 영상을 보인 후, 그는 ‘진정한 (탈)춤이란 추고자 하지 않아도 절로 추어지는 춤, 춤을 추는 사람과 춤이 분리되지 않은 춤, 그래서 일체화된 춤’이라는 현재 자신이 이른 결론을 이야기한다. 그러나 그것은 이루기 어려운 꿈 같은 것이라며, 그 꿈에 도전하는 춤사위를 펼쳤다.

이주원의 <오늘의 탈춤>은 앞선 4차례 강의와 차별되는 듯 보인다. 앞선 강의들은 주로 정보 전달을 목적으로 한 듯하다. 그런 면에서 <오늘의 탈춤>이 <우리 춤 이야기> 시리즈의 취지에 부합하지 않을까 추측해보았다. 만일 본 프로그램의 취지가, 우리 국악, 우리 춤의 관객층을 넓히고자 하는 시도였다면 말이다. 본 프로그램을 지속적으로 실행하고자 한다면, 이러한 강의가 확장되어야 할 것이다.

음악. 유홍의 ‘악보가 태도를 결정한다’

지난해 개관 5주년을 맞은 서울돈화문국악당의 시민국악강좌 <우리악기 우리음악>(6.9~7.14) 시리즈는 서울돈화문국악당이 지난해부터 운영해온 프로그램이다. 서울남산국악당의 프로그램이 ‘춤’에 방점을 찍었다면, 서울돈화문국악당은 ‘음악’에 방점을 찍는다.

이 프로그램의 특징 중 하나는 단순히 악기와 연주법만 소개하는 데 그치지 않고, 다양한 국악기를 소개함과 동시에, 그 악기가 주로 사용된 장르를 결합하여, 해당 장르 음악의 설명을 더한다는 데에 있다. 총 6회차로 구성된 올해 강연에서는 거문고와 가야금부터, 대금, 해금, 피리, 아쟁 등 6개의 우리 악기까지가 소개되었다.

<소리 너머의 세계: 거문고와 풍류>(거문고 김준영)로 시작된 올해 강의는 <근대의 문을 열다: 가야금과 산조>(가야금 이지혜), <단순함 속의 정교함: 대금과 현대음악>(대금 유홍), <융합의 묘미: 해금과 궁중음악>(해금 공경진), <염원의 노래, 삶의 노래: 피리와 굿음악>(피리 이승헌), <슬픔의 정화: 아쟁과 판소리>(아쟁 이화연·판소리 서정민)로 이어졌다. 여기에서는 지난 6월 23일에 있었던 <단순함 속의 정교함: 대금과 현대음악>을 소개한다.

극장에는 쏟아지는 장맛비를 뚫고 온 관객들이 자리했다. 관객 중에는 외국인 관객도 3명 섞여 있었다. 강의는 그룹 ‘왓와이아트’(WhatWhy Art)의 예술감독 유홍이 맡아 진행하였다. 유홍은 독일 베를린을 중심으로 활동하며 아시안아트 앙상블, 앙상블 엑스트락테(Extrakte) 등에서 활동하고 있으며, 독일 현대음악비평가상을 받는 등 전위적인 대금 연주자로 활약 중이다.

그의 <청성자진한잎> 연주로 강의는 시작되었다. 본격적인 강의에 앞서 그는 ‘창작음악’에 대한 개념부터 바로잡고자 했다. 그에 따르면 ‘창작음악’이란 1950년대 이후 서양의 작곡 방법이 도입된 이래, 서양의 방식을 수용하여 창작된 음악을 일컫는다. 그러나 많은 이들이 우리 전통악기로 서양음악을 연주하고 있는 형편이라, 그것으로 오해를 하고 있다고 그는 말했다. 한편, 자신 역시 그런 시류를 좇게 되지 않을까 염려하고, 그러지 않기 위해 노력한다는 이야기를 덧붙였다.

본격적인 강의는 만파식적으로 시작되는 대금의 유래와 역사, 대금의 구조, 제작과정, 종류를 소개하는 첫 번째 시간과 대금의 연주기법과 함께 전통음악을 활용한 현대음악을 소개하는 두 번째 시작으로 구성되었다. 흥미로웠던 강의는 두 번째 강의였다.

창작국악은 1939년 김기수가 작곡한 <황화만년지곡’>으로 시작되고, 외국인 작곡가에 의해 최초로 작곡된 창작국악은 1961년 루 해리슨(Lou Harrison)이 작곡한 <무궁화 새당악>으로 알려져 있다.

이후 이렇다 할 작품이 등장하지 않은 창작국악계에 다시 활력이 생긴 건, 1990년대의 일이다. 그러나 여전히 많은 작품이 서양의 오선지에 음표를 새기는 방식으로 작곡되었다. 그러다 2010년대 들어와 대금의 특성에 맞춘 기보법을 도입하거나, 기존의 산조를 (재)편집해 새로운 음악으로 탈바꿈하는 창작법이 등장하였다. 특히 율명과 오선보를 활용한 독일 작곡가 세바스티안 클라렌의 <Today, I Wrote Nothing Vol. 1>(2016)과 서용석의 대금산조 영상을 편집해 새로운 음악으로 만든 톰 로요 폴라의 <6-Step Scatter>(2017)는 창작국악뿐만 아니라, 서양의 클래식 음악, 나아가 음악이 아닌 다른 장르에도 적용될 수 있는 영감을 주었다. 이를 소개하는 과정에 나온 유홍의 한 마디는 의미심장하다. “악보가 태도를 결정한다.” 서양식 악보인 ‘오선보’에 그리느냐, 아니면 국악의 악보인 ‘정간보’에 그리느냐에 따라 연주자의 연주 태도가 결정된다는 의미다. 이날의 강의에서 한 줄을 고른다면, 주저 없이 저 문장을 고를 것이다.