2023 겨울

리뷰|서울남산국악당 [창작국악그룹 그림The林 '괴물이 없는 마을']

글김준영

사진제공서울남산국악당

발행일2023.12.14

움직임과 음악의 만남 ‘사이’에서

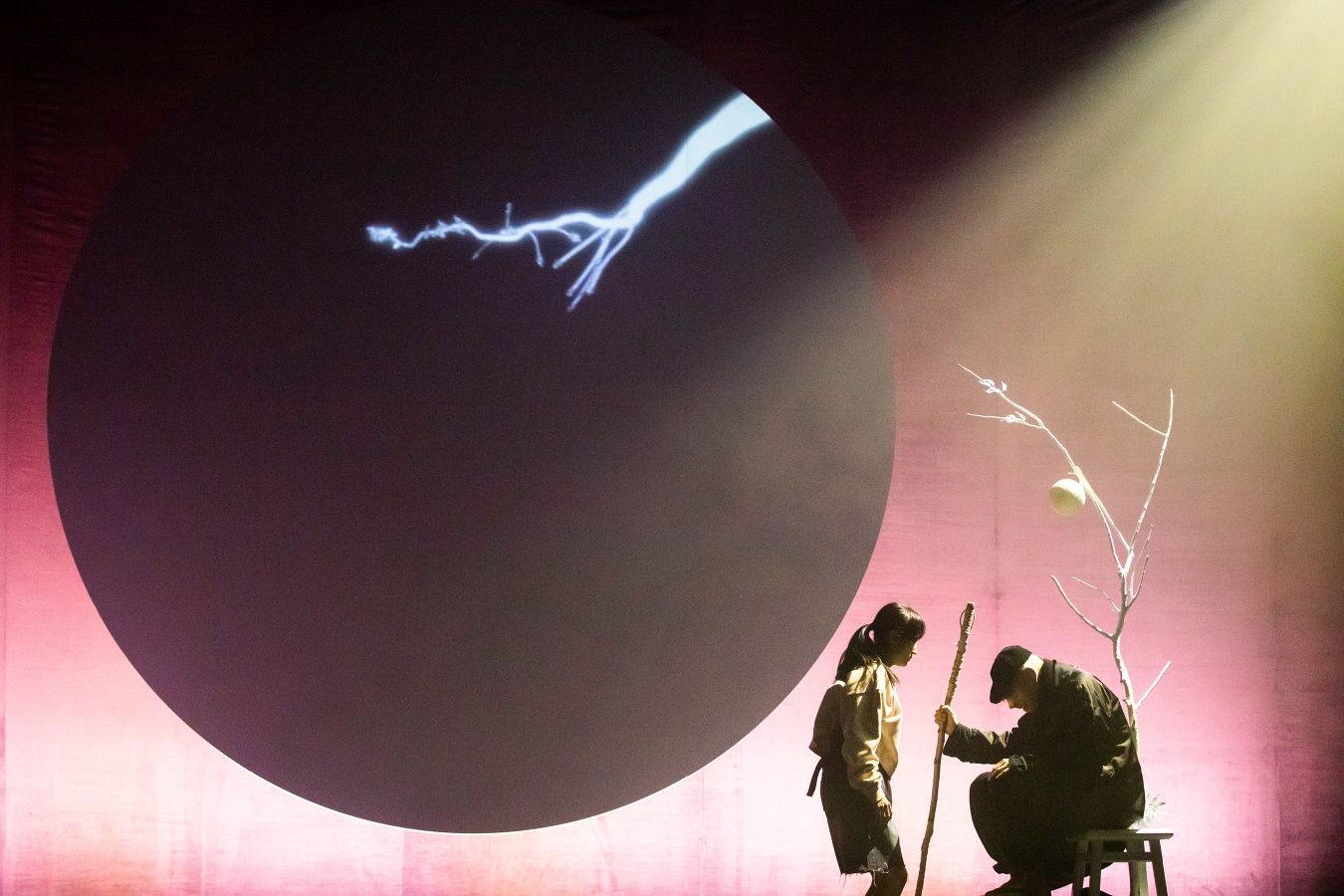

창작국악그룹 그림The林의 움직임 음악극 [괴물이 없는 마을] 11월 29~30일

1997년, 미국의 한 회사가 DVD를 우편으로 대여해 주는 서비스를 출시한다. 월정액 구독 프로그램으로 인기를 끈 이 회사는 2007년부터 구독자들을 대상으로 온라인 스트리밍을 시작했고, 이후 빠르게 성장하면서 미디어산업의 판도를 바꾼다. 영화, TV, 케이블 TV의 시대를 지나 OTT서비스(Over The Top_셋톱박스에 얽매이지 않고 인터넷을 이용하여 사용자가 원할 때 다양한 기기를 통해 방송을 보여주는 서비스)의 시대를 연 것이다. 이 회사가 바로 넷플릭스다. <괴물이 없는 마을>은 2023년 11월 29일과 30일 서울남산국악당에서 공연했다. 넷플릭스의 <스위트홈> 시즌2 공개 바로 전날이었다.

1997년, 미국의 한 회사가 DVD를 우편으로 대여해 주는 서비스를 출시한다. 월정액 구독 프로그램으로 인기를 끈 이 회사는 2007년부터 구독자들을 대상으로 온라인 스트리밍을 시작했고, 이후 빠르게 성장하면서 미디어산업의 판도를 바꾼다. 영화, TV, 케이블 TV의 시대를 지나 OTT서비스(Over The Top_셋톱박스에 얽매이지 않고 인터넷을 이용하여 사용자가 원할 때 다양한 기기를 통해 방송을 보여주는 서비스)의 시대를 연 것이다. 이 회사가 바로 넷플릭스다. <괴물이 없는 마을>은 2023년 11월 29일과 30일 서울남산국악당에서 공연했다. 넷플릭스의 <스위트홈> 시즌2 공개 바로 전날이었다.

새 물결의 강자들:

넷플릭스-그림The林-고블린파티

그림The林(이하 ‘그림’)은 2001년 창단했다. 1980년대부터 시작되었던 국악실내악 창작그룹들의 계보에 있지만 동시에 그들과 달랐다. 한국음악에 대한 무거운 책임 의식에서 벗어나 있으면서도 국악기가 제 역할을 다했다. 듣기 편하면서도 가볍지 않았고 지나친 ‘한’과 ‘흥’에도 거리를 두고 있었다. 세련되면서 차갑지 않고 따뜻하면서도 촌스럽지 않았다. ‘그림’의 등장은 21세기 국악 창작 앙상블의 흐름을 그 이전과 확연하게 구분 짓게 했다.

2007년에 결성한 고블린파티 역시 21세기의 새로운 패러다임을 제시하며 등장했다. 탈장르 혹은 복합장르적 춤에 대한 탐구나, 인위적인 몸짓보다 자연스러운 움직임을 추구하는 점이야 다른 현대무용단체들과 같이 추구하는 지점이라 하더라도 단체의 ‘대표자’가 없는 시스템이라는 점은 신선했다. 각각의 프로젝트마다 안무를 담당하는 멤버가 주도하여 작품을 만들어가는 방식은 다른 장르와 협업할 때 더 빛을 발했다. 평등한 관계가 만들어 내는 유연성은 빠르게 변화하는 관객들의 취향과 요구에 민첩하게 대응하는 훌륭한 무기가 되었다.

넷플릭스와 ‘그림’, 고블린파티는 각자의 영역에서 새로운 물결을 일으키며 강자로 떠올랐다.

2007년에 결성한 고블린파티 역시 21세기의 새로운 패러다임을 제시하며 등장했다. 탈장르 혹은 복합장르적 춤에 대한 탐구나, 인위적인 몸짓보다 자연스러운 움직임을 추구하는 점이야 다른 현대무용단체들과 같이 추구하는 지점이라 하더라도 단체의 ‘대표자’가 없는 시스템이라는 점은 신선했다. 각각의 프로젝트마다 안무를 담당하는 멤버가 주도하여 작품을 만들어가는 방식은 다른 장르와 협업할 때 더 빛을 발했다. 평등한 관계가 만들어 내는 유연성은 빠르게 변화하는 관객들의 취향과 요구에 민첩하게 대응하는 훌륭한 무기가 되었다.

넷플릭스와 ‘그림’, 고블린파티는 각자의 영역에서 새로운 물결을 일으키며 강자로 떠올랐다.

협업을 통한 영역 넓히기:

그림The林 x 고블린파티

모든 것이 급변하는 현대사회에서 새로운 물결이 잠깐의 인상적인 반향(反響)을 일으키기는 쉬워도 이를 지속하며 하나의 흐름을 만들어 내기는 무척 어렵다.

넷플릭스는 스트리밍 서비스를 넘어 영화, 드라마 등의 콘텐츠를 직접 제작하는 일에 지속적인 투자를 해 왔다. 흥행이나 작품성에서 기대에 못 미친 콘텐츠들도 있었지만, 해를 거듭할수록 더욱 과감한 투자를 통해 <두 교황>(2019), <퀸스 갬빗>(2020), <오징어 게임>(2021) 등 ‘넷플릭스 오리지널’ 콘텐츠의 발전을 이뤄가고 있다. 지난 12월 1일에는, 인기를 끌었던 시리즈 <스위트홈>의 두 번째 시즌을 공개하며 일찍부터 기대를 모았다.

넷플릭스는 스트리밍 서비스를 넘어 영화, 드라마 등의 콘텐츠를 직접 제작하는 일에 지속적인 투자를 해 왔다. 흥행이나 작품성에서 기대에 못 미친 콘텐츠들도 있었지만, 해를 거듭할수록 더욱 과감한 투자를 통해 <두 교황>(2019), <퀸스 갬빗>(2020), <오징어 게임>(2021) 등 ‘넷플릭스 오리지널’ 콘텐츠의 발전을 이뤄가고 있다. 지난 12월 1일에는, 인기를 끌었던 시리즈 <스위트홈>의 두 번째 시즌을 공개하며 일찍부터 기대를 모았다.

‘그림’과 고블린파티는 각자의 장르뿐 아니라 다른 장르와의 협업을 통해 자신들의 영역을 넓혀 왔다. 김홍도의 화첩기행을 소재로 한 <환상 노정기>(2015), 동화콘서트 <자라는 자라>(2019), 어린이 음악극을 포함한 음악극들, 한국화와 음악을 결합하여 전시 형태로 선보인 <블랙 무드>(2021) 등 ‘그림’의 활동 영역은 넓었고 작업 태도는 진지했다. 고블린파티 역시 멤버 각자가 개인 활동에서 쌓은 경험을 토대로 혹은 이와 정 반대의 방법으로 매 작업을 새로운 방식으로 만들어간다. 특히 2022년에 음악동인고물과 함께 한 작품 <꼭두각시>는 음악과 무용의 밀도 높은 컬래버레이션으로 깊은 인상을 남겼다. 15년, 20년이 넘게 활동하며 꾸준한 팬을 확보해 온 두 팀이 함께 협업하여 공연을 만들었다고 하니 기대가 되지 않을 수 없었다.

협업과 조화에 대한 문제

넷플릭스의 <스위트홈>과 ‘그림’의 <괴물이 없는 마을>은 모두 ‘괴물’을 소재로 하고 있다. <스위트홈> 속 괴물은 인간의 욕망이 만들어 낸다. 욕망에 잠식된 인간은 ‘괴물화’되는데 이를 통해 ‘인간이 인간일 수 있는 조건은 무엇인가’라는 질문을 던진다. <괴물이 없는 마을>의 괴물은 우리의 옛 문헌에 등장하는 괴물들을 소재로 하고 있다. 이 괴물들은 오히려 인간보다 열린 사고로 인간을 위로한다. ‘괴물이 없는 마을’이라는 제목은 어쩌면 ‘괴물이란 결국 인간의 편견이 만들어 내는 것일 뿐 겉모습에 대한 편견을 걷어 내면 모두가 아름다운 존재’라는 의미가 아닐까 한다. 재난의 시대를 통과하며 더욱 부각된 ‘인간’과 ‘인간성’을 주제로 삼은 공연을 만날 수 있어서 반가웠다. 그러나 공연의 실제에서는 아쉬움이 많았다.<괴물이 없는 마을>은 ‘움직임 음악극’을 표방하고 있다. ‘그림’의 전작들보다 더욱 다양한 장르를 아우르고자 하는 듯하다. 그러나 음악과 무용과 극의 장르적인 호흡은 본래 서로 다르기 때문에 이를 어떻게 조화시킬 것이냐 하는 문제가 관건이 된다. 이날 공연은 아직 이 장르들이 치열하게 부딪혀 유기적인 결합을 이루지는 못한 것으로 보였다. 스토리의 전달을 위해 삽입한 대사들은 충분히 설명적이지도, 아름답게 은유적이지도 않았다. 또한 이 대사들을 직접 발화해야 했던 무용수는 배우와 춤꾼 사이에서 표류하여 관객으로 하여금 그의 움직임에도 몰입하지 못하게 했다. 각각의 음악은 좋았으나 시종일관 같은 편성으로 짜인 구성은 쉽게 지루함을 불러일으켰고 음향 또한 너무 크게 확성되어 피로감을 주었다. 어떤 관객을 대상으로, 어떤 주제를, 어떤 방법으로 전달하고자 한 것인지 알아차리기 어려웠다. 관객은 이것을 짐작하고 파악하며 의심하느라 결국 공연 안으로 들어가지 못했고 공연은 막을 내렸다.

‘만남’(협업)의 마법에 기대하는 것

이번에 공개된 <스위트홈> 시즌2도 관객의 냉정한 평가를 받고 있는 중이다. 시즌1이 ‘그린홈’이라는 아파트 안을 주 무대로 했다면, 시즌2는 공간과 등장인물이 확대되고 보다 넓어진 세계관을 보여주는 것이 목표인 듯한데, 그 때문에 이야기의 흡인력이 약하고 템포가 늘어진다는 관객평이 주를 이루는 모양새다.

넷플릭스 오리지널 콘텐츠 제작의 약이자 독이 되는 방법 중 하나로 ‘작품의 제작에 일절 관여하지 않고 연출자에게 모든 것을 맡기는 시스템’을 꼽는 사람이 많다. 연출자(감독)는 제작자나 투자자의 눈치를 보지 않고 작품을 만들 수 있어 매우 선호하지만, PD나 편집자의 의견이 개입될 여지가 적어 관객의 호응을 얻기 어려운 경우가 종종 생긴다는 것이다. <괴물이 없는 마을>을 끌고 가는 이는 누구였을까? 연출자, 음악감독, 안무가, 제작PD가 서로를 너무 존중한 나머지 서로 해야 할 말을 하지 못한 것은 아니었을까?

영화 산업계에서 넷플릭스 등의 OTT서비스를 노골적으로 경계하지만, 공연계 역시 영향이 클 수밖에 없다. 언제 어디서나 보고 싶은 콘텐츠를 골라서 볼 수 있는 시대에 시간 맞춰 번거롭게 공연장을 찾아야만 하는 이유는 무엇일까? ‘그림’은 그 답을 알고 있다. 그래서 움직임과 극과 음악이 한자리에서 만들어 내는 마법을 눈앞에 보여주고자 한 것일 테다.

넷플릭스 오리지널 콘텐츠 제작의 약이자 독이 되는 방법 중 하나로 ‘작품의 제작에 일절 관여하지 않고 연출자에게 모든 것을 맡기는 시스템’을 꼽는 사람이 많다. 연출자(감독)는 제작자나 투자자의 눈치를 보지 않고 작품을 만들 수 있어 매우 선호하지만, PD나 편집자의 의견이 개입될 여지가 적어 관객의 호응을 얻기 어려운 경우가 종종 생긴다는 것이다. <괴물이 없는 마을>을 끌고 가는 이는 누구였을까? 연출자, 음악감독, 안무가, 제작PD가 서로를 너무 존중한 나머지 서로 해야 할 말을 하지 못한 것은 아니었을까?

영화 산업계에서 넷플릭스 등의 OTT서비스를 노골적으로 경계하지만, 공연계 역시 영향이 클 수밖에 없다. 언제 어디서나 보고 싶은 콘텐츠를 골라서 볼 수 있는 시대에 시간 맞춰 번거롭게 공연장을 찾아야만 하는 이유는 무엇일까? ‘그림’은 그 답을 알고 있다. 그래서 움직임과 극과 음악이 한자리에서 만들어 내는 마법을 눈앞에 보여주고자 한 것일 테다.

글

김준영

전통음악부터 현대음악을 아우르는 거문고 연주자. 창작그룹 거인아트랩 대표 및 예술감독으로 예술·사람·사회를 연결하는 작업을 진행하고 있다. 국립국악원 창작악단 단원이며 경희대학교 후마니타스칼리지에 출강 중이다.

사진제공

서울남산국악당