갤러리 [2016 남도음악의 맥 - 이태백] 프리뷰①

남산골기획공연 <남도음악의 맥 - 이태백> 프리뷰 ①

음악적 종심(從心)

글/이소영 평론가

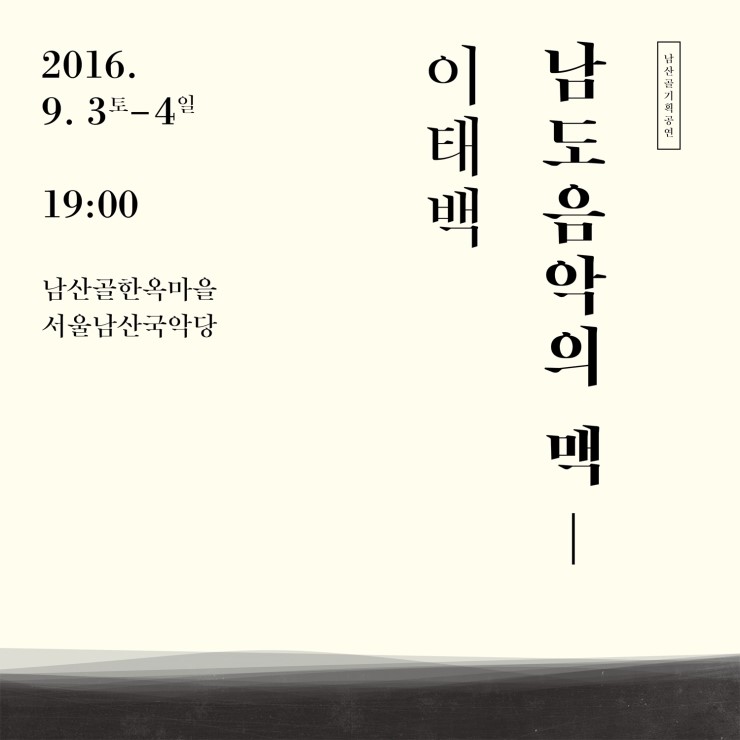

2016 남산골기획공연 <남도음악의 맥 - 이태백> 공연 포스터

수년전에 “산조의 미학적 가치“를 논해달라는 원고 의뢰를 받은 적이 있다. 짧은 원고지 몇장으로 담아내기에는 너무도 무겁고 버거운 거대담론이었다. 어깨너머로 듣고 배우며 글줄로만 산조를 접한 짧은 식견으로 이 거창한 주제를 다루노라 숨이 가빴던 기억이 지금도 생생하다. 그런데 이번엔 “남도음악이 우리 시대에 어떤 가치를 지니고 있는가?”란 질문이 던져졌다. 산조 하나도 버거운 주제인데 씻김굿, 시나위, 판소리, 산조 이 모두를 아우르는 ‘남도음악’의 가치를 논하라는 과제가 던져진 것이다! 천만 다행히도 이태백, 지순자 명인과의 인터뷰 자리가 마련되어 평소 남도음악과 관련된 많은 궁금증을 해결할 수 있었다. 이 글은 이 두 분과의 대담을 바탕으로 기술된 것임을 밝힌다.

1. 조와 성음

남도음악은 한국 민속음악의 보고이며 근간을 이룬다고 해도 과언이 아니다. 씻김굿, 시나위, 산조, 판소리 등 민속악의 대표적인 장르를 포괄하고 있기 때문이다. 그렇다면 남도음악을 남도음악답게 만드는 음악적 색깔은 무엇일까?

우리는 슬픈 과거가 많은 민족이잖아요, 그러니까 계면이 대세였어요. 전라도에서는 계면을 잘 하지 못하면 음악을 잘 못하는 걸로 판단합니다. 슬픈 소리를 잘 해야 되요. 그런데 전라도 사람들은 계면소리 가지고 즐겁게도 놀아요. 슬퍼도 계면이고 기뻐도 계면이지요(이태백)

남도음악의 기본 조성은 계면조이다. 계면조라 하면 정악 계면조와 남도 계면조로 구분되는데 남도계면조는 민요 분류에서 통용되는 육자백이토리와 같은 조이다. 남도 계면조는 일명 울음보따리로 지칭되는 꺾는청과 평으로 떠는 본청, 4도 아래인 하청에서 깊고 격하게 떠는 시김새로 특징 지워진다. 이 음악적 효과가 너무도 강렬하여 남도의 미적 정서뿐만 아니라 ‘한’으로 상징되는 우리 민족의 정서까지도 남도계면조가 대표한다고 해도 과언이 아닐 것이다. 시나위, 산조, 판소리의 바탕이 되는 조 역시 바로 계면조이기에 ‘계면을 잘 하지 못하면 음악을 잘못하는 것’으로 인식했다는 말은 지나친 표현이 아니다.

여기서 주목할 것은 ‘슬퍼도 계면이고 기뻐도 계면’이라는 것이다. 한국음식의 상징인 김치를 먹을 때 매운 김치도 먹고 백김치도 먹듯이, 계면소리도 다 한 가지가 아니다. 계면 안에서도 진계면, 평계면으로 시김새와 농(弄)에 따라 달라지는데 심지어 계면소리를 가지고 즐겁게 놀 수도 있단다. 계면 안에 슬픔과 기쁨이 함께 공존하는 것이다. 계면조에 대한 입체적 이해이다.

인터뷰에 임하고 있는 이태백, 지순자 명인

남도음악에서 계면이 주를 이룬다고 해서 계면만 있는 것은 아니다. 남도의 조는 계면과 非계면(우조, 평조)으로 대별된다. 계면과 비계면 사이를 오가는 전조 운용이야말로 산조와 판소리에서 음악 내적인 형식, 즉 악구와 단락을 구성하고 그 내용을 확장하는 중요 요소라 할 수 있다. 평소 궁금했던 우조에 대해 물었다.

느낌, 농, 흘림. 우조에는 흘림이 있어요 (노래) “나무 도~ 바 . 이렇게 ‘도~’ ”. 이렇게 흘리는 게 있단 말이에요. 우조에는 그게 분명히 나와요. 평조에는 그렇게 많이 안 나와요. 계면은 꺽어서 “도~” 이렇게 하고. 이렇게 시김이 중요하고 그 다음에 농(弄)을 보고 우조다, 평조다, 계면이다를 얘기해야 되요. 우리 아버지(지영희)는 “우조는 호령조다. 계면은 슬픈조고 평조는 선비조다. 드렁조는 술 취한 조다” 이렇게 쉽게 표현을 해주셨어요 (지순자).

우조를 이해하기 위해 ‘솔라도레미’냐 ‘라도레미솔’이냐를 두고 머리 싸매고 고민했던 연구자들의 논쟁에 일침이라도 가하듯 명인들은 시김새와 스타일로 설명한다. 꺾는지, 흘리는지, 농을 어떻게 하는지에 따라 우조와 평조, 계면조가 구별된다는 것이다. 그리고 이러한 다양한 조를 구조적으로 확립하고 예술적으로 발전시킨 음악이 성악에서는 판소리요, 기악에서는 산조가 된다. 이야기는 자연스럽게 남도음악의 가장 대표적인 기악장르인 산조로 넘어간다.

산조에는 ‘시나위제 산조’와 보통 ‘산조’가 있었어요. 정철호 선생님이 한일섭 선생님 보다도 먼저 아쟁산조를 짜셨는데도 한일섭 선생님을 아쟁산조의 시조라고 하는 데에는 그만한 이유가 있어요. 일반적으로 산조라고 하면 조가 계면조 한 가지만 있으면 안 되죠. 우조, 평조, 계면조 세 개 이상 되어야 산조라고 평가를 받는데 정철호 선생님이 짠 아쟁 곡은 계면조로 다 되어 있지요. 또 시나위제 산조는 뒤의 음을 쭉 뻗는 거에요. (노래) 다디~. 그런데 일반적인 산조는 장단따라 잘 짜여 있는 거죠. 사실 성금연 선생님 산조가 정말 구조적으로 잘 짜여진 산조죠. (이태백)

산조가 잘 짜여진 예술음악으로 발전하게 된 데에는 진양과 중모리에서 음악의 단락과 장을 구성할 때 ‘계면+비계면’의 조성 운용을 구조화시키고 이를 통하여 조의 확장을 이루어낸 것과 연관이 있다.

평소 어머니(성금연)는 공연을 앞두고 산조를 타실 때는 언제나 “여보, 한번 들어봐 줘요” 그래요. 그러면 아버지(지영희)는 “음~~ 그게 평조가 안 들어가니까 재미가 없잖아” 하시면서 아버지가 노래를 해주세요. 그러면 어머니는 ”알았어요“ 그리고 그 가락을 넣어요. 그렇게 산조에 평조가 들어갔어요. 어머니도 전라도 분이니까 작곡을 하시면 주로 계면으로 하시다 보니 고민이 많으셨어요. 그러면 아버지가 ”경드름제로 좀 해봐. 하면서 또 구음을 해주세요. 그래서 어머니가 창작한 곡들에는 우조나 메나리제가 많이 나와요. 병창도 그렇구요 (지순자)

이태백 명인(왼쪽)과 지순자 명인(오른쪽)

가야금 명인 성금연이 자신의 산조를 짤 때 경기 민속악의 대가인 지영희 선생의 조언을 받아 계면외의 비계면 조성(평조나 경드름)을 삽입하면서 조의 확장을 이루어낸 과정이 눈에 잡히는 듯 하다. 산조뿐만 아니라 창작 기악곡이나 가야금 병창곡까지도 계면조 외에 비계면조의 운용을 통해 산조의 창조성이 확장되어 왔음도 알 수 있다. 그렇다면 우조와 평조, 계면조는 어떻게 구별할 수 있을까?

배우면 구별이 되지요. 배우지도 않고 어떻게 악보로 음계로만 구별합니까?(이태백)

요새는 ‘레미솔라도’ 하면 평조, ‘솔라도레미’ 하면 우조 이런식으로 구별을 하지 (웃음) (지순자)

그렇게 하는 것 보다 노래를 한자락 배우는 것이 훨씬 더 그걸 이해하기가 좋습니다. (노래) “적성~ 으~.” 이게 오리지날 우조 아닙니까. 그 소리 한 대목만 배우면 아! 이게 우조구나 이렇게 되잖아요? (이태백)

수영을 하려면 물에 들어가 직접 수영을 해보라라는 말이 있다. 우조, 계면조, 평조를 아는 방법도 매한가지다. 직접 옛 사람들이 우조, 평조라고 했던 대목을 불러보고 배우면 된다. 이렇게 눈이 아닌 귀로, 머리가 아닌 몸으로 조를 익히다 보면 조는 이제 성음과 직결된다.

우조에는 우조성음 있고, 계면에는 계면성음이 있는데 요새는 이게 잘 분간이 안돼요. 또 요새 본청에서 농현을 안 하는 사람들이 너무 많이 있어요. 청의 기본에 농현을 반드시 해야 하는데... 본청에서 오는 감동이 얼마나 큰데 그것을 안 떨어요. 또 하청, 본청, 상청마다 다 다르게 떨어야 하는데 잘 모르고 다 흔드니까 “산조는 다 흔들면 되지” 이런 소리가 또 나오게 되요. 그런 걸 ‘조벽없다’고 하지요 (이태백)

‘조벽없다’는 것은 우조인지 계면조인지 다 섞여버려서 결국 조가 없다는 말이다. 성음이 흔들리면 결국 음들간의 역학관계가 깨지고 그것은 곧 조를 포함하여 음정까지도 왜곡시키는 결과를 낳는다. 음정과 박자는 음악의 기본인데 그 기본이 흔들리는 것이다. 이렇듯 조는 성음으로 직결되고 성음은 역으로 조의 확립에 영향을 미치기 때문에 조와 성음은 불가분의 관계 속에서 음악의 내용을 이루는 두 축이 된다.

(다음 포스팅에 계속됩니다.)